Zivilschutz in Niedersachsen

Der Zivilschutz ist wichtig für die Sicherheit Deutschlands, ebenso wie der Katastrophenschutz. Beim Zivilschutz geht es um den Schutz der Bevölkerung und von lebenswichtiger Infrastruktur, wie beispielsweise von Krankenhäusern oder von der Strom- und Wasserversorgung im Verteidigungsfall.

Ein guter Zivilschutz stärkt unsere Verteidigungsfähigkeit, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der sogenannten „Zeitenwende“ in der Außen- und Sicherheitspolitik wieder eine größere Rolle spielt – auch wenn keine akute Gefahr besteht, dass Deutschland in einen Krieg verwickelt werden könnte.

Zivilschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung.

Das bedeutet: jede und jeder kann durch Eigenvorsorge

und gegenseitige Hilfe einen wichtigen Beitrag leisten!

Wir haben für Sie die wichtigsten

Tipps und Hinweise zur persönlichen Notfallvorsorge

zusammengestellt.

Im Rahmen des Notfall-Monitors Niedersachsen möchten wir Ihnen einen Überblick geben, was sich hinter dem Begriff ‚Zivilschutz‘ verbirgt, was dies mit der Landesverteidigung zu tun hat und was jede und jeder selbst tun kann, um für mögliche Krisensituationen gut vorbereitet zu sein.

Auch die Abwehr hybrider Bedrohungen kann nur gelingen, wenn Staat, Wirtschaft und Gesellschaft eng zusammenarbeiten. Was genau diese Bedrohungen gefährlich macht, was dies für Niedersachen bedeutet und was wir als Einzelne unternehmen können, haben wir hier unter 'Hybride Bedrohungen - Sicherheit und Resilienz in Niedersachsen stärken' für Sie zusammengestellt.

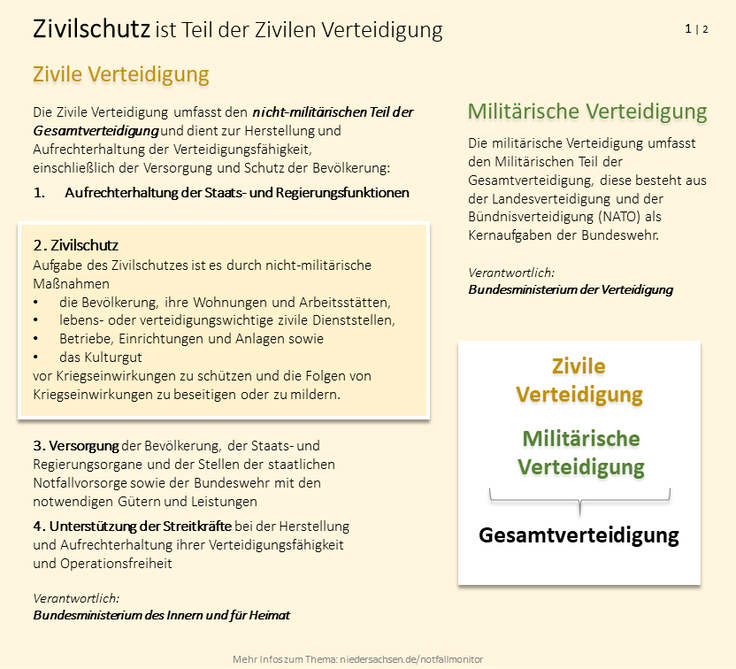

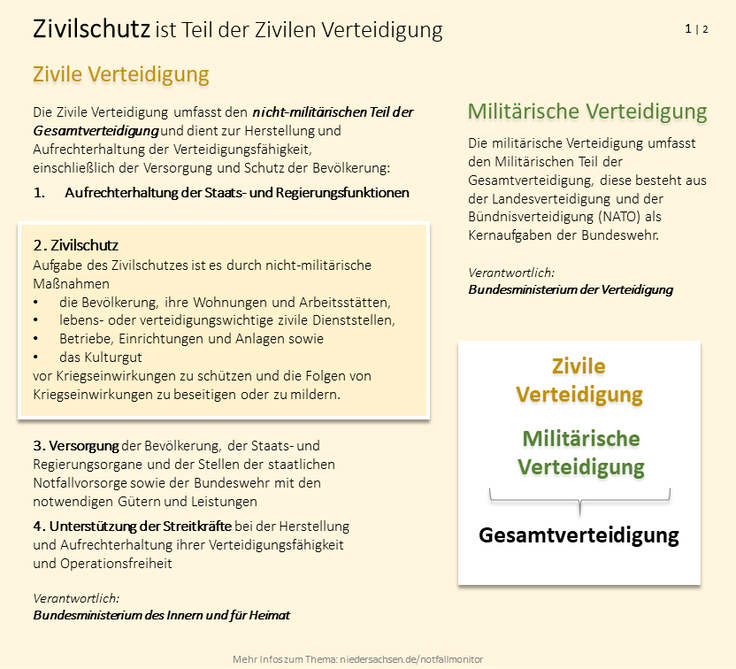

Definition und Bedeutung des Zivilschutzes

Der Zivilschutz umfasst nicht-militärische Maßnahmen, die darauf abzielen, Menschenleben zu schützen, lebens- oder verteidigungswichtige Sachwerte zu erhalten und Kulturgüter zu bewahren. Dies beinhaltet die Vorbereitung auf verschiedene Bedrohungsszenarien bis hin zu den Auswirkungen möglicher kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Gebiet von Deutschland.

Die Verantwortung für den Zivilschutz liegt beim Bund, der in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern und Kommunen agiert, um ein effektives Schutzsystem zu gewährleisten.

Bildrechte: StK

Bildrechte: StK

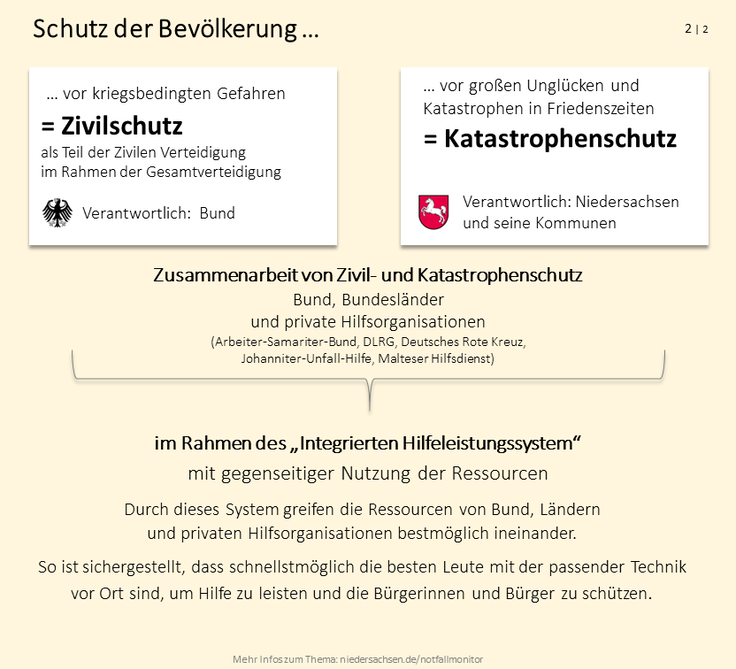

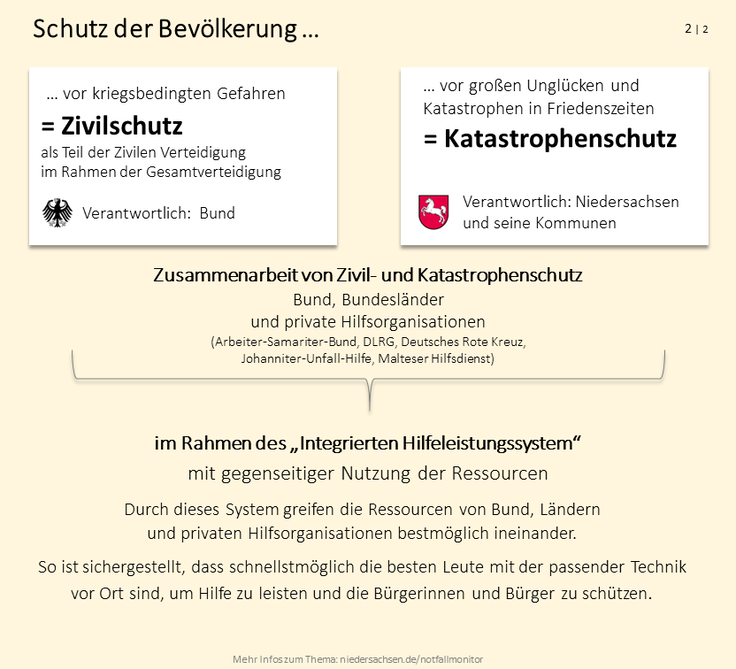

Unterschied zwischen Zivil- und Katastrophenschutz

Für den Zivil- und Katastrophenschutz gelten laut Grundgesetz verschiedene Zuständigkeiten: Während der Bund die Aufgabe hat, die Bevölkerung vor kriegsbedingten Gefahren ("Zivilschutz“) zu schützen, sind die Länder mit den Kommunen für den Schutz vor großen Unglücken und Katastrophen in Friedenszeiten ("Katastrophenschutz“) zuständig.

Bund, Länder und private Hilfsorganisationen (Arbeiter-Samariter-Bund, DLRG, Deutsches Rote Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst) arbeiten trotz unterschiedlicher Zuständigkeiten im Rahmen des "integrierten Hilfeleistungssystems“ eng vernetzt zusammen. Der gesetzliche Auftrag des Technischen Hilfswerks (THW) – als ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes – umfasst die technische Unterstützung im Bevölkerungsschutz sowie in der örtlichen Gefahrenabwehr. Die vom Bund im Rahmen des Zivilschutzes bereitgestellten Ressourcen (z.B. Spezialfahrzeuge- und Technik) können daher von den Ländern im Katastrophenschutz ebenso genutzt werden wie ihre eigenen Mittel.

Umgekehrt sind die Organisationen, die im Katastrophenschutz der Länder tätig sind, bereit, ihre Kräfte und Fähigkeiten bei kriegsbedingten Gefahren (Verteidigungsfall) zur Verfügung zu stellen.

Die Ressourcen von Bund, Ländern und privaten Hilfsorganisationen greifen somit eng ineinander. Ziel ist, dass schnellstmöglich die besten Leute und die passende Technik vor Ort sind, um Hilfe zu leisten und die Bürgerinnen und Bürger zu schützen.

Für die Menschen vor Ort bleiben die Gemeinden bzw. die Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen die ersten Ansprechpartner beim Katastrophenschutz.

Sie sind als sogenannte „untere Katastrophenschutzbehörden“ für den Schutz bei größeren Unglücksfällen oder Katastrophen in Niedersachsen verantwortlich.

Hier finden Sie für Ihren Landkreis/Ihre Stadt die Informationen zum Katastrophenschutz.

Bildrechte: StK

Bildrechte: StK

Kernbereiche des Zivilschutzes

- Warnung:

Durch moderne Warnsysteme wie das Modulare Warnsystem (MoWaS), die Warn-App NINA und den Warnkanal Cell Broadcast werden Bürgerinnen und Bürger schnell und zuverlässig über Gefahren informiert. Diese Systeme ermöglichen es, rechtzeitig Schutzmaßnahmen zu ergreifen und sich auf drohende Gefahren vorzubereiten.

- Selbstschutz und Selbsthilfe:

Besonders wirksam wird die Warnung bei vorhergehender Information zur Notfallvorsorge: Je mehr Menschen Grundwissen über mögliche Gefahren, Vorsorge und Schutzhandeln haben, desto anpassungsfähiger ist die Gesellschaft in Ausnahmesituationen. Das Wissen und die praktische Fähigkeit der Bevölkerung zur Selbst- und Fremdhilfe steigert die Resilienz in außergewöhnlichen Notlagen.

- Gesundheitlicher Bevölkerungsschutz:

Im Verteidigungsfall kann das Gesundheitssystem durch eine hohe Anzahl von Verletzten stark belastet werden. Maßnahmen des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes zielen darauf ab, die medizinische Versorgung auch unter extremen Bedingungen sicherzustellen. Dies beinhaltet die Planung von Notfallkapazitäten, die Sicherstellung der Versorgung mit medizinischem Material und die Ausbildung von Personal für den Ernstfall.

- Baulicher Bevölkerungsschutz:

Hierzu zählen bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen, die darauf abzielen, die Auswirkungen von Zerstörung, Sabotage oder Waffenwirkungen zu minimieren. Dies umfasst den Schutz von Personen, Sachwerten und kritischen Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgung, Krankenhäusern oder Verkehrseinrichtungen. Durch präventive bauliche Maßnahmen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Bedrohungen erhöht werden.

- Kulturgutschutz:

Der Schutz von Kulturgütern gemäß der Haager Konvention ist essenziell, um das kulturelle Erbe für zukünftige Generationen zu bewahren. Dies umfasst Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung von bedeutenden kulturellen Objekten und Stätten vor Zerstörung oder Beschädigung in Krisenzeiten.

Warnsysteme und Schutzräume

Die veränderte sicherheitspolitische Lage, insbesondere durch den russischen Angriff auf die Ukraine, hat die Bedeutung von Sirenen und Schutzräumen für den Zivil- und Katastrophenschutz wieder in den Fokus gerückt.

Sirenen sind ein essenzieller Bestandteil des Warnsystems, da sie durch ihren „Weckeffekt“ die Bevölkerung auch dann alarmieren können, wenn andere Medien, wie Smartphones, lautlos geschaltet sind. Dennoch ist es wichtig, dass Sirenen in ein Gesamtkonzept eingebettet sind, das auch moderne Warnmittel wie Warn-Apps, Cell Broadcast, Radio und Fernsehen umfasst. Dieser sogenannte „Warnmittelmix“ gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Information der Bürgerinnen und Bürger.

Niedersachsen hat diesen Bedarf erkannt und ein eigenes Förderprogramm in Höhe von 10 Millionen Euro für die Jahre 2023 und 2024 ins Leben gerufen, um 773 neue Sirenenstandorte in 22 Landkreisen und kreisfreien Städten zu fördern. Dieses Programm ergänzt das Bundesprogramm der Jahre 2021/2022, das 8 Millionen Euro für Niedersachsen bereitgestellt hatte. Ziel ist es, die Warninfrastruktur durch diese Investitionen flächendeckend auszubauen und die Resilienz gegenüber Krisensituationen zu stärken.

Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden viele Bunker stillgelegt oder umgenutzt. Heute existieren in Deutschland noch 579 öffentliche Schutzräume mit rund 477.593 Schutzplätzen – eine Kapazität, die nur begrenzt nutzbar ist.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) arbeitet derzeit an einem Konzept, um neue Schutzräume zu schaffen und bestehende zu reaktivieren. Dazu werden unter anderem öffentliche Gebäude wie U-Bahnhöfe und Behörden geprüft, die sich zu Schutzräumen umfunktionieren lassen. Geplant ist zudem eine App, mit der Bürgerinnen und Bürger die Entfernung zum nächsten Schutzraum ermitteln können.

In Niedersachsen gibt es aktuell 58 Schutzräume mit etwa 25.000 Plätzen (Stand: 03/2022), von denen viele modernisiert werden müssten, um im Ernstfall effektiv nutzbar zu sein.

Darüber hinaus sollen Informationen bereitgestellt werden, wie Bürgerinnen und Bürger in ihren eigenen vier Wänden Schutzräume einrichten können – etwa durch die Nutzung von Kellerräumen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Gesellschaft widerstandsfähiger gegenüber möglichen Bedrohungen zu machen und einen flächendeckenden Schutz sicherzustellen.

Über den Fortschritt der Planungen des BBK werden wir Sie auch hier im Notfall-Monitor Niedersachsen auf dem Laufenden halten.

Bürgerbeteiligung und Selbstschutz

Ein effektiver Zivil- und Katastrophenschutz erfordert die aktive Mitwirkung der Bevölkerung. Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, sich über mögliche Gefahren zu informieren und Vorsorgemaßnahmen zu treffen. So können Sie im Ernstfall sich selbst, Ihre Familie und Ihre Nachbarn unterstützen.

Wir möchten Ihnen dabei helfen und haben die wichtigsten Tipps und Hinweise zusammengestellt. Mit einigen einfachen Maßnahmen können Sie bereits viel bewirken, wenn unvorhergesehene Situationen eintreten.

Gemeinsam können wir die Sicherheit und Resilienz unserer Gesellschaft stärken und den Herausforderungen der Zukunft begegnen.

Bildrechte: StK

Bildrechte: StK

Hybride Angriffe kombinieren Cyberangriffe, Desinformation und Sabotage, um demokratische Gesellschaften und Infrastruktur zu destabilisieren. Doch was genau macht diese Bedrohungen gefährlich, was bedeutet dies für Niedersachen und was können wir als Einzelne unternehmen?

mehr

english

english français

français español

español nederlands

nederlands plattdüütsch

plattdüütsch русский

русский polski

polski 中文

中文 日本語

日本語