Digitalisierung und Beschleunigung

Halbzeitbilanz der Landesregierung

Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft in Niedersachsen auf dem Weg in die Digitalisierung begleiten – das ist der Anspruch des neuen Digitalisierungsfahrplans des Landes Niedersachsen. Die Landesregierung hat neue Ziele definiert und entsprechende Maßnahmen und Projekte für Niedersachsen auf den Weg gebracht. Ob weiterer Ausbau der Breitbandinfrastruktur und der Spitzenposition im Bereich der künstlichen Intelligenz oder schnellere Verwaltungsverfahren durch Digitalisierung und KI-Nutzung – die Maßnahmen des Fahrplans dienen dazu, den Standort Niedersachsen wettbewerbsfähig und zukunftsfest zu machen und das Leben der Menschen in Niedersachsen zu erleichtern und zu verbessern.

Der Fahrplan umfasst derzeit 117 Maßnahmen und Projekte – hinterlegt mit klaren Budgets und Zeitplänen. Beispielgebend seien hier das neue KI-Reallabor Osnabrück des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz (DFKI), das Pilotprojekt für KI-gestützte Baugenehmigungen und der XR-Campus bei der Digitalagentur Niedersachsen.next genannt. Der Digitalisierungsfahrplan hat inklusive der EU und Bundesmittel ein Gesamtvolumen von etwa 880 Millionen Euro, davon rund 761 Millionen Euro Landesmittel.

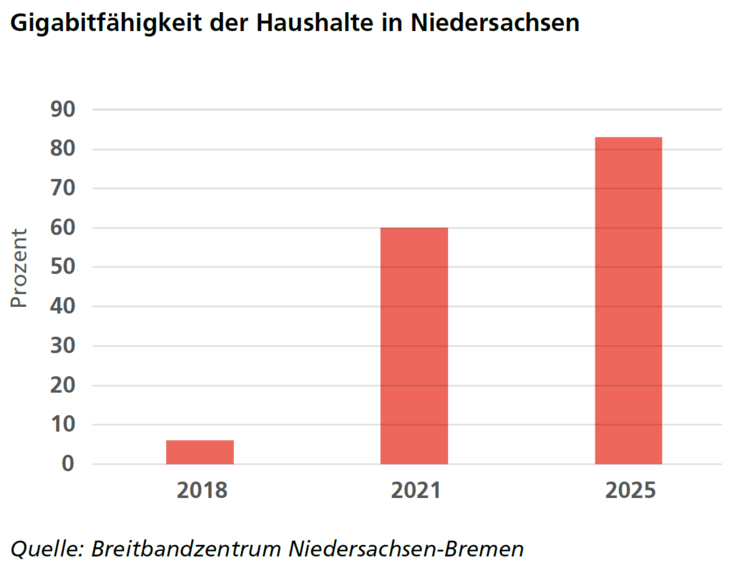

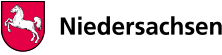

Die Landesregierung treibt den Ausbau des Glasfasernetzes weiter voran – mit privaten Partnern und da, wo sich der Ausbau nicht wirtschaftlich darstellen lässt, mit Fördermitteln. In Niedersachsen ist mittlerweile für 60 Prozent derHaushalte ein Anschluss an das Glasfasernetz verfügbar.

Bildrechte: Niedersachsen.next GmbH

Bildrechte: Niedersachsen.next GmbHMit dem Digitalisierungsfahrplan hat die Landesregierung Ziele und Budgets festgelegt, um Niedersachsen zukunftsfest zu machen.

Bildrechte: StK

Bildrechte: StK

Damit liegt Niedersachsen bei der Versorgung auf Platz zwei unter den Flächenländern und nur noch zwei Prozentpunkte hinter dem Spitzenreiterland Schleswig-Holstein. Mit den bereits heute geplanten und im Bau befindlichen Ausbauprojekten wird sich die Zahl auf fast 80 Prozent erhöhen. Bei der Gigabitfähigkeit der Internetanschlüsse liegt Niedersachsen aktuell bereits bei 83 Prozent. 2018 lag dieser Wert erst bei sechs Prozent!

Niedersachsen entwickelt sich zu einem der deutschen Zentren für Künstliche Intelligenz (KI). Mit dem KI-Reallabor „CRAI“ (Center of Research and development of trustworthy AI applications for mid-sized companies) wird federführend durch das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Osnabrück ein Innovationsökosystem geschaffen.

In den Referenzbereichen Datenschutz und -sicherheit sowie KI-Verordnung werden mittelständische Unternehmen begleitet, ihre Innovationen rechtskonform zu entwickeln. Zugleich werden die Erkenntnisse und Bedarfe aus der Praxis an die rechtsetzenden Stellen bei EU, Bund und Land zurückgespielt. Das deutschlandweit einzigartige Projekt wird seit September 2024 von Bund und Land mit rund acht Millionen Euro noch bis September 2027 gefördert.

Das eingerichtete KI-Kompetenzzentrum der niedersächsischen Landesverwaltung (KIKON) in der CIO-Stabsstelle koordiniert den Informations- und Wissensaustausch zu bestehenden und geplanten KI-Vorhaben der Ressorts der Landesverwaltung. Zusätzlich werden durch das KI-Kompetenzzentrum den Mitarbeitenden der Landesverwaltung vielfältige Schulungen über KI angeboten. In darauf aufbauenden Workshops werden gemeinsam mit den Ressorts und Behörden mögliche KI-Anwendungsfälle identifiziert und auf deren Machbarkeit geprüft.

KI soll zukünftig insbesondere auch dort stärker eingesetzt werden, wo Verwaltungsprozesse beschleunigt und automatisiert werden können. Dies ist im Bereich der Baugenehmigungsverfahren der Fall. Das Wirtschaftsministerium plant die Förderung eines Pilot-Projektes, mit dem der gesamte Ablauf der Baugenehmigungen von der Antragstellung bis zur Genehmigung KI-unterstützt erheblich verkürzt werden soll. Ziel ist es, Zeit und Kosten in der Verwaltung zu sparen und die Planungssicherheit für Unternehmen zu erhöhen.

In Bezug auf die Implementierung von Künstlicher Intelligenz in der Justiz gehört Niedersachsen bundesweit zu den Vorreitern. Im Jahr 2023 hat die Landesregierung damit begonnen, eine Massenverfahrensassistenz mithilfe von KI (MAKI) zu entwickeln und zu testen. Seit Ende 2024 kommt das System am Oberlandesgericht Braunschweig, an den Landgerichten Hildesheim und Osnabrück sowie am Amtsgericht Hannover zum Einsatz. Ziel ist es, solche Massenverfahren – etwa im Bereich der Fluggastrechte – schneller und effizienter und damit weniger personalintensiv zu gestalten.

Neben weiteren KI-Projekten entwickelt die Landesregierung seit dem Jahr 2024 mit EMiL (Echtzeitfähige Machine-Learning-Lösungen) ein Tool, das Richterinnen und Richter bei der Informationsbeschaffung im Rahmen von Asylverfahren unterstützen soll, um so die Verfahren weiter zu beschleunigen.

Im Bereich des Justizvollzugs erprobt die Landesregierung derzeit ein KI-Projekt zur Suizidprävention und Verbesserung der Sicherheit in den Justizvollzugsanstalten. Mittels Videoüberwachung von Gefangenen sollen kritische Situationen im Vollzug (Gewalt- und/oder Suizidhandlungen) frühzeitig erkannt und dem Vollzugspersonal gemeldet werden. Damit soll auf lange Sicht die Sicherheit in niedersächsischen Justizvollzugsanstalten nachhaltig verbessert werden.

Bildrechte: MI

Bildrechte: MIAuch in der Verwaltung kann Künstliche Intelligenz dabei helfen, dem Fachkräftemangel zu begegnen und die Beschäftigten zu entlasten.

Die KI-Anwendung InDA (Intelligente Datenanalyse in der Auslandsfachprüfung) soll im Laufe des Jahres 2025 in den niedersächsischen Finanzämtern für Großbetriebsprüfung zum Einsatz kommen. Mit dieser neuen Form Künstlicher Intelligenz in der Steuerverwaltung sollen Umsatzsteuerbetrug und aggressive Steuervermeidungspraktiken mithilfe großer, unstrukturierter Datenmengen frühzeitig aufgedeckt werden.

Wirtschaft, Staat und Gesellschaft stehen gemeinsam vor großen Veränderungen, die unter schwierigen Bedingungen gemeistert werden müssen, um auch in Zukunft Wohlstand und Sicherheit zu gewährleisten. In vielen Bereichen aber gab und gibt es teilweise immer noch zu viele Vorschriften, die zu langen, komplizierten und teuren Prozessen führen. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen erwarten zu Recht, dass Verwaltungsverfahren in Zukunft einfacher, schneller und damit auch kostengünstiger ablaufen. Gleichzeitig stehen zukünftig aufgrund des demografischen Wandels auch in der Verwaltung wahrscheinlich weniger Arbeitskräfte zur Verfügung. Um diese Herausforderungen zu meistern, hat die niedersächsische Landesregierung Anfang 2024 den strategischen Prozess „einfacher, schneller, günstiger” gestartet. Die wichtigsten Merkmale sind: Es den Bürgerinnen und Bürgern einfacher zu machen, Dienstleistungen vom Staat zu erhalten.

Neues Denken in Politik und Verwaltung: schnelle Umsetzung statt Perfektion.

- Reduzierung der Komplexität: Mehr Pauschallösungen statt Detailregelungen.

- Reform der Planungs- und Genehmigungsverfahren.

- Stärkere Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung – nicht nur, aber auch als Antwort auf den demografischen Wandel.

- Oder einfacher ausgedrückt: mehr Tempo und weniger Komplexität – gerade wegen der aktuellen Herausforderungen.

Der im November 2023 zwischen Bund und Ländern geschlossene „Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung“ ist ein zentraler Bestandteil von „einfacher, schneller, günstiger“. Dieser Pakt hat schon jetzt Infrastrukturprojekte in Niedersachsen schneller und unkomplizierter gemacht. Deutliche Erleichterungen und Beschleunigungen konnten insbesondere in den Bereichen Energie, Bauen und Verkehr erzielt werden: Dazu gehören zahlreiche Genehmigungsfreistellungen im Bereich des Baurechts, die Beschleunigungsmaßnahmen im Bereich der Windenergie sowie Fristverkürzungen im Raumordnungsrecht. Derzeit befinden sich einige weitere gesetzliche Vorhaben in Vorbereitung. Neben einer erneuten Novellierung der Landesbauordnung mit zahlreichen Vereinfachungen sind dies eineweitergehende Genehmigungsfreistellung von Brückenersatzneubauten, die Beschleunigung von zentralen Hafenbaumaßnahmen zur Ermöglichung der Dekarbonisierung und die Möglichkeit zur Nutzung eines externen Projektmanagers zur besseren Koordinierung bei Planungsverfahren.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich;

Bildrechte: picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich;Auch in der Justiz schreitet die Digitalisierung voran.

Die bereits im März 2020 aufgebaute Clearingstelle bei der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) überprüft Gesetzes- und Verordnungsvorhaben bereits in ihrem Entstehungsprozess auf vermeidbaren bürokratischen Aufwand, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, und schlägt mögliche Alternativen vor. Ergänzend wurde im Januar 2025 beschlossen, dass die Clearingstelle von nun an im Rahmen eines strukturierten Dialog-Prozesses der Landesregierung Vorschläge liefern soll, die Entlastungen für niedersächsische Unternehmen und Vereinfachungen in Verwaltungsabläufen bringen könnten.

Im Januar 2025 wurden weitere Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung und zum Bürokratieabbau verabredet. Unter anderem wird derzeit das Förderwesen vereinfacht, die Wertgrenzen im Vergabeverfahren werden erhöht und in geeigneten Fällen werden vor dem Beschluss von Neuregelungen Praxischecks oder Kostenfolgeabschätzungen durchgeführt. Über ein Standardöffnungsgesetz und Experimentierklauseln soll den Kommunen die Möglichkeit gegeben werden, neue Lösungen bei der kommunalen Aufgabenerledigung zu erproben.

Durch die Erhöhung der Wertgrenzen für die Direktvergabe können kleinere Aufträge künftig effizienter vergeben werden – das hilft den Schulen genauso wie allen öffentlichen Auftraggeberinnen und Auftraggebern, wie beispielsweise den Kommunen. Die Direktauftragsgrenze wird von bisher 1.000 Euro (Liefer- und Dienstleistungen) beziehungsweise 3.000 Euro (Bauleistungen) einheitlich auf 20.000 Euro angehoben, für Schulen auf bis zu 100.000 Euro. Diese Änderung ermöglicht es vor allem, kleinere Aufträge ohne die komplexen Verfahrensvorgaben einer Ausschreibung direkt und unkompliziert zu vergeben. Diese Erleichterungen kommen beispielsweise den Lehrkräften bei der Organisation und „Vergabe“ von Klassenfahrten, Schulfahrten und anderen Schulaktionen zugute. Mit der Anhebung der Wertgrenzen wird der Aufwand deutlich reduziert und entlastet die Schulen maßgeblich. Entlastet werden gleichzeitig öffentliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene bei vielen Beschaffungen. Die Änderung der entsprechenden Verordnung wurde im April 2025 beschlossen.

Mit einer EfA-First-Strategie soll die Umsetzung des „Einer für-Alle-Prinzips” weiter vorangetrieben werden. Einer für alle bedeutet, dass ein Land eine Verwaltungsleistung digitalisiert und das so entwickelte Verfahren dann allen anderen Ländern zur Verfügung stellt. Ziel ist, dass deutschlandweit die Bürgerinnen und Bürger alle Verwaltungsleistungen möglichst rasch digital und möglichst einfach nutzen können.

In Niedersachsen sind derzeit über 1.000 Verwaltungsleistungen digital verfügbar und können so von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen genutzt werden. Darunter fallen zum Beispiel häufig genutzte Verwaltungsleistungen wie die elektronische Wohnsitzanmeldung, die Kfz-Anmeldung oder die Beantragung von Leistungen wie Elterngeld oder Wohngeld. Für eine effektive Umsetzung auch auf kommunaler Ebene erfolgt eine Unterstützung der Kommunen mit verschiedenen Maßnahmen, wie beispielsweise kostenlosen Basis-/Onlinediensten, Schulungs- und Kommunikationsangeboten sowie Cybersicherheits- und Digitalchecks. Für die direkte Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung werden 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 7,5 Millionen Euro bereitgestellt.

Die Digitalisierung besonders prioritärer Verwaltungsleistungen, die sogenannten Fokusleistungen und Leistungen von föderalem Interesse, unterstützt das Land gezielt. Bei diesen besonders häufig genutzten und nachgefragten Verwaltungsleistungen übernimmt das Land die Kosten. Zudem unterstützt das Land unter Einbindung der kommunalen IT-Dienstleister die Kommunen bei der technischen Einbindung dieser Onlinedienste. Ziel ist, eine zügige Anbindung bei möglichst vielen Kommunen herzustellen, um die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes zu erfüllen.

Die Anfang 2025 beschlossene Reform der Vergabe von Fördermitteln soll insbesondere Kommunen, Vereinen und Unternehmen mehr Handlungsspielraum geben. Kernstück der Reform ist die „Zentrale Stelle Förderwesen“ im Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, die zum 1. April 2025 ihre Arbeit aufgenommen hat. Zu ihren Aufgaben zählt, die Ressorts bei der Gestaltung und Umsetzung von Förderrichtlinien zu unterstützen, die fachliche Verantwortung obliegt jedoch weiterhin den jeweiligen Ressorts. Außerdem sollen zum Beispiel Baukastenelemente für das Erstellen von Förderrichtlinien bereitgestellt, eine zentrale Website als sogenannter Förderfinder aufgebaut und neue Förderverfahren von Anfang an vereinfacht werden.

Das Kabinett hat zudem die Erarbeitung eines Niedersächsischen Kommunalfördergesetzes in Auftrag gegeben, das in diesem Jahr in den Landtag eingebracht werden soll. Mit dem Gesetz sollen Kommunen einfacher Förderungen in pauschalisierter Form erhalten und aufwändige Antragsverfahren sollen ersetzt werden können. Außerdem soll mit dem Kommunalfördergesetz ein Kommunalinvestitionsprogramm auf den Weg gebracht werden. Rund 600 Millionen Euro will das Land hierfür den Kommunen zusätzlich bereitstellen.

Das Projekt „Online-Antragsmanagement” sorgt seit September 2024 dafür, dass Förderungen mit ein paar Klicks beantragt werden können und Verwaltungsmitarbeitende diese digital bearbeiten und verwalten können – eine erhebliche Entlastung für alle Beteiligten. Antragstellende können ihre Unterlagen bequem digital einreichen und den Status ihrer Anträge jederzeit online verfolgen. Die Plattform bietet den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in den Ämtern für regionale Landesentwicklung die Möglichkeit, Anträge effizient und vollständig digital zu bearbeiten.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) hat die „Projektmanufaktur“ als Pilotprojekt im Amtsbezirk Leine-Weser entwickelt, um Kommunen mit bis zu 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern beim Beantragen von EU-, Bundes- und Landesförderungen zu unterstützen. Das verringert Reibungsverluste und sorgt für Erfolge in kürzerer Zeit. Seit März 2023 haben 60 der 84 Kommunen im Amtsbezirk Leine-Weser das Beratungsangebot in Anspruch genommen (Stand April 2025). Aufgrund der hohen Nachfrage aus den übrigen Landesteilen steht die „Projektmanufaktur“ seit Februar 2025 kleinen und mittleren Kommunen in ganz Niedersachsen zur Verfügung, um Förderprogramme effektiv nutzen und Anträge erfolgreich stellen zu können.

Die rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger profitieren von der inzwischen fast vollständigen Digitalisierung der Justiz. Verfahren werden schneller und übersichtlicher, weil die elektronischen Akten immer und überall verfügbar sind. Zudem schafft die digitale Aktenführung die Grundlage für die Nutzung moderner Unterstützungsmittel wie KI-Assistenten und automatisierte Übersetzungshilfen. Niedersachsen ist dabei in vielen Bereichen deutschlandweit führend.

Alle niedersächsischen Gerichte sind heute mit Anlagen für Videoverhandlungen ausgestattet. Zusätzlich wird in Niedersachsen an mehreren Gerichten die digitale Rechtsantragsstelle pilotiert, über die künftig Klagen und Anträge digital eingebracht werden können.

Ein System zur digitalen Buchung von Terminen, um zum Beispiel erbrechtliche Angelegenheiten zu regeln, wird voraussichtlich bis Ende 2025 eingeführt. Der InfoService der Justiz bietet per Telefon und E-Mail schnelle Hilfe bei allgemeinen Fragen zur Justiz.

Voraussichtlich Mitte 2025 wird auch die Steuerverwaltung ein Buchungssystem für Online-Termine in allen niedersächsischen Finanzämtern in Betrieb nehmen. Bürgerinnen und Bürger können dann bequem von zu Hause aus Termine buchen, um steuerliche Angelegenheiten vor Ort im Finanzamt oder in einem Telefonat zu klären. Dadurch werden Wartezeiten in den Ämtern minimiert und Vorort-Besuche sogar weitgehend entbehrlich.

english

english français

français español

español nederlands

nederlands plattdüütsch

plattdüütsch русский

русский polski

polski 中文

中文 日本語

日本語