Energie und Klimaschutz

Halbzeitbilanz der Landesregierung

Niedersachsen ist auf einem guten Weg, Energieland Nr. 1 auch und gerade im Bereich der Erneuerbaren zu werden. In den vergangenen beiden Jahren wurden durch den Ausbau Erneuerbarer Energien rund sechs Millionen Tonnen CO2 bei energiebedingten Emissionen eingespart – eine Reduktion von über 10 Prozent gegenüber 2022. Niedersachsen kann seinen Bruttostromverbrauch rechnerisch seit 2023 erstmalig komplett aus Erneuerbaren Energien decken. Zum Vergleich: Bundesweit machten die Erneuerbaren im Jahr 2024 bilanziell erst rund 54 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus. Niedersachsen wird in Zukunft stark dazu beitragen, dass ganz Deutschland möglichst bald zu 100 Prozent mit Erneuerbarem Strom versorgt werden kann.

Bildrechte: StK, Ole Spata

Bildrechte: StK, Ole SpataDer Ausbau der Windenergie kommt in Niedersachsen gut voran – an Land und auf See.

Im April 2024 ist das Windenergiebeschleunigungsgesetz in Kraft getreten. Regionale Teilflächenziele und eine ambitionierte Zielmarke von mindestens 2,2 Prozent der Landesfläche für Windenergie sowie klar definierte Rechtsfolgen bei Nichterreichung führten zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Genehmigungen für Windenergieanlagen an Land. Erste Landkreise haben in Niedersachsen bereits die Flächenziele erreicht.

Mit dem Beteiligungsgesetz (NWindPVBetG) hat die Landesregierung zudem die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die lokale Beteiligung an Erneuerbaren Energien zu stärken: Standortkommunen werden von dem Ausbau von Windkraft und Solarenergie finanziell unmittelbar profitieren – dies sorgt für eine große Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung.

Zusammen mit dem Bund wurden über den Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung die Genehmigungsvoraussetzungen für neue Windanlagen und die Dauer der Verfahren deutlich reduziert. Die Genehmigungsdauer bei Windkraftanlagen ist in Niedersachsen – bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen – im Schnitt auf 3,5 Monate verkürzt worden. Mit der „Task-Force Energiewende“

hat die Landesregierung ein ressortübergreifendes Gremium mit allen relevanten Verbänden geschaffen, das Probleme identifiziert und Lösungen erarbeitet. Zudem hat die Landesregierung zusätzliches Fachpersonal bereitgestellt, das Planungs- und Genehmigungsverfahren unterstützt. Auch die 2023 eingerichtete Servicestelle Erneuerbare Energien (SEE) unterstützt effektiv die Arbeit der Genehmigungsbehörden. Sie berät vorwiegend kommunale Behörden etwa dabei, Flächen für Windenergie- und Freiflächen-PV-Anlagen auszuweisen und entsprechende Vorhaben zu genehmigen.

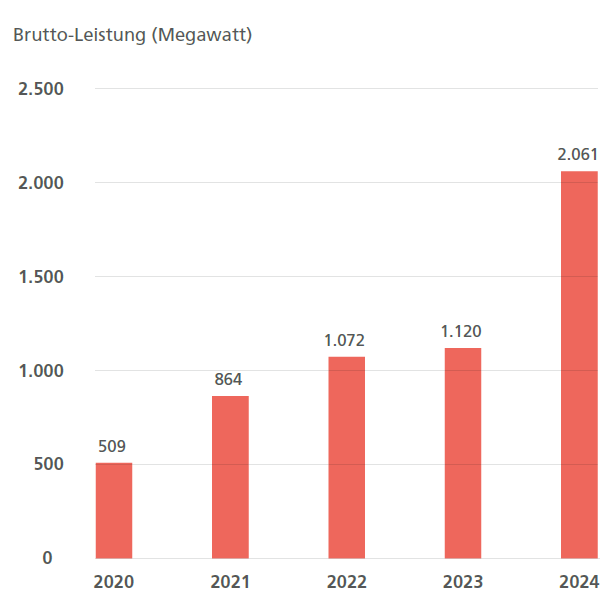

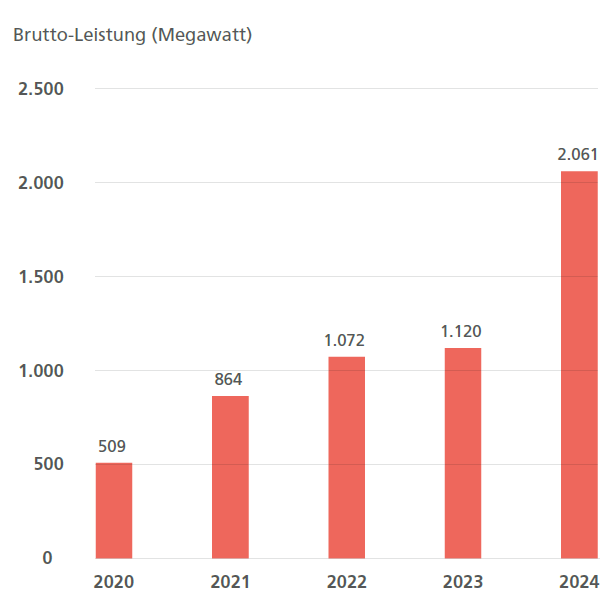

2024 wurden Genehmigungen für über 300 zusätzliche Windenergieanlagen an Land mit über zwei Gigawatt (GW) erteilt und damit die Zielmarke von 1,5 GW jährlich deutlich übertroffen. Insgesamt sind aktuell über vier GW Windleistung genehmigt und können jetzt entsprechend realisiert werden. Bisher sind rund 13 GW Windleistung an Land installiert, damit ist Niedersachsen bundesweit Spitzenreiter. Zum Vergleich: Dies entspricht der Energie, die heute nötig ist, um theoretisch 7,7 Millionen Privathaushalte zu versorgen.

Auch beim Ausbau von Windenergie auf See geht es voran. Insgesamt sind bislang Offshore-Windkraftanlagen mit einer Leistung von 9,2 GW installiert worden, davon mehr als die Hälfte mit einem Netzanschluss in Niedersachsen. 2024 wurden bundesweit circa 1,7 GW Leistung durch Windkraft auf See neu zugebaut, die meisten mit Anschluss in Niedersachsen.

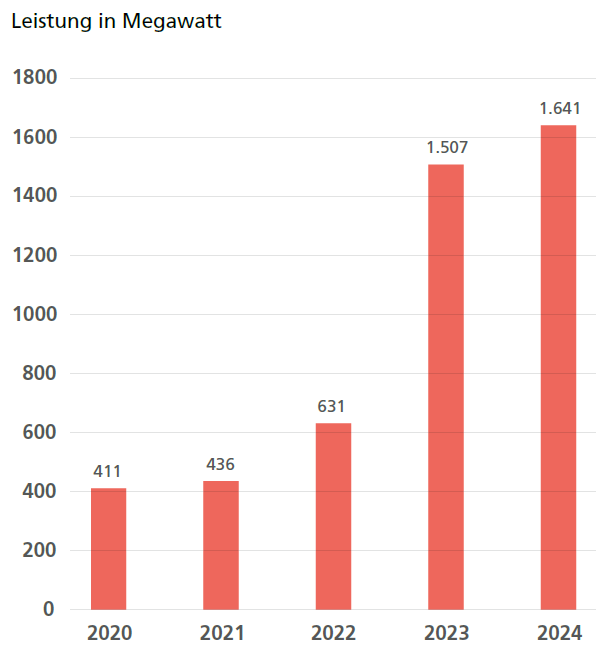

Genehmigungen von Windenergieanlagen an Land in Niedersachsen

Bildrechte: StK

Bildrechte: StKQuelle: Fachagentur Wind und Solar e.V., auf Basis MaStR und UVPPortal; Stand: 05.03.2025

Insgesamt aber kann und muss der Zubau von Offshore-Anlagen noch stark anwachsen auf deutschlandweit mindestens 30 GW in 2030 und 70 GW im Endausbau 2045.

Notwendig ist dafür, auf Bundesebene das Ausschreibungsdesign für Windenergie auf See weiter zu verbessern – etwa für Leitmärkte wie grünem Stahl und mit klaren Vorgaben zur europäischen Cybersicherheit – und alle noch ausstehenden Netzanbindungen schnell zu realisieren. Um die notwendigen Netzanbindungen und den damit verbundenen Netzausbau zu schaffen, wurden in der „Task-Force Energiewende“ mit den Netzbetreibern Instrumente entwickelt. So werden möglichst viele Hürden aus dem Weg geräumt und der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt.

Das Land investiert gemeinsam mit dem Bund und privaten Partnern gezielt in die Weiterentwicklung der niedersächsischen Energiehäfen, insbesondere in Cuxhaven. Hier wurde im Februar 2025 mit dem Bau begonnen, der Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro umfasst (Landesanteil 100 Millionen Euro). Die Häfen in Niedersachsen spielen eine Schlüsselrolle bei der Energiewende – sie sind Umschlagplätze für Windkraftanlagen, Wasserstoff und andere nachhaltige Energieträger.

Eine unabhängige, diversifizierte, saubere und sichere Energieversorgung bleibt eine der zentralen Herausforderungen für Deutschland. Die Landesregierung hat hier mit der Inbetriebnahme des ersten schwimmenden Flüssiggas-Terminals in Wilhelmshaven und dem ersten im Bau befindlichen festen LNG-Terminal in Stade einen entscheidenden Beitrag zur unabhängigen und krisensicheren Gasversorgung geliefert. Seit der Zeitenwende durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist eine möglichst breite Diversifizierung der Beschaffungswege ein elementarer Bestandteil der Gasversorgungsstrategie der Bundesrepublik.

Durch die Standorte in Wilhelmshaven und Stade wird nicht nur die kurzfristige Versorgung mit verflüssigtem Erdgas (LNG) gesichert, sondern auch die Grundlage für den künftigen Import von klimafreundlichem grünem Wasserstoff geschaffen. Wilhelmshaven hat sich bereits als zentraler Energie-Hub etabliert und wird perspektivisch zur Drehscheibe für grüne Energieträger ausgebaut.

Niedersachsen hat aufgrund seiner Lage an der Küste, dem Überschuss an Erneuerbarem Strom und der hervorragenden Transport- und Speicherinfrastruktur beste Voraussetzungen, auch Wasserstoffland Nr. 1 zu werden. Wasserstoff kann Energie speichern und so von A nach B transportieren. Grüner Wasserstoff wird mit Erneuerbaren Energien hergestellt. Energieüberschüsse können gerade in Niedersachsen zur Produktion von Wasserstoff genutzt werden. Dieser grüneWasserstoff kann in der Industrie fossile Energieträger wie Erdöl, Kohle oder Gas ersetzen.

Bildrechte: StK/Ole Spata

Bildrechte: StK/Ole SpataVom Ölhafen über LNG-Terminals zum Wasserstoff-Hub: Wilhelmshaven etabliert sich zur Drehscheibe für grüne Energieträger.

Wasserstoff ist Energieträger, aber zukünftig auch Ausgangsstoff für die Produktion von synthetischen Kraftstoffen, Kunststoffen und Düngemitteln sowie Reduktionsmittel für die Stahlherstellung, wie es die Salzgitter AG aktuell vormacht. Bund und Land unterstützen gemeinsam mit der EU ein Dutzend Wasserstoff-Großprojekte mit rund 2,5 Milliarden Euro in Niedersachsen (IPCEI-Projekte). Zu den geförderten Projekten gehören der Aufbau von vier Großelektrolyseuren, die Errichtung von rund 800 Kilometer Wasserstoffleitungen, die Umrüstung eines Kavernenspeichers von Erdgas auf Wasserstoff sowie der Einstieg in die Transformation der Stahlherstellung hin zur Klimaneutralität mit grünem Wasserstoff („SALCOS“-Projekt). Darüber hinaus fördert die Landesregierung über Innovationslabore für Wasserstofftechnologien, die Wasserstoff-Förderrichtlinie und weitere Zuwendungen mehrere Pilot- und Demonstrationsvorhaben, zum Beispiel weitere Kavernenspeicher, und die regionale Vernetzung von Wasserstoffakteuren.

Mehr als die Hälfte des bundesweit benötigten grünen Wasserstoffs wird in Niedersachsen produziert werden. Mit dem von Land und Bund bewilligten Großprojekt „Aqua-Ductus“, einer Wasserstoff-Offshore-Pipeline, werden weitere große Wasserstoffmengen in Niedersachsen angelandet werden, perspektivisch auch aus Großbritannien und anderen Nordsee-Anrainern. Die Bundesnetzagentur hat Ende 2024 die Errichtung des Wasserstoff-Kernnetzes mit einer Länge von rund 9.000 Kilometern bis 2032 genehmigt, die zum Großteil auf Umstellungen bestehender Erdgasleitungen basiert. Das Land Niedersachsen ist mit rund 1.800 Kilometern Leitungslänge in besonderem Maße an der Realisierung des Kernnetzes beteiligt.

Seit 2025 greift in Niedersachsen eine Pflicht zum Bau von Solaranlagen für alle Neubauten und bei grundlegenden Dachsanierungen. Auch Parkplätze mit mehr als 25 Stellplätzen müssen nun mit Photovoltaik (PV) versehen werden. Mit dem Klimagesetz wurde dem Ausbau der Erneuerbaren Energien grundsätzlich öffentlicher Vorrang gegeben und das Bau- und Denkmalschutzrecht für PV und Wärmepumpen verbessert. So können jetzt etwa auch auf denkmalgeschützten Gebäuden PV-Anlagen leichter installiert werden.

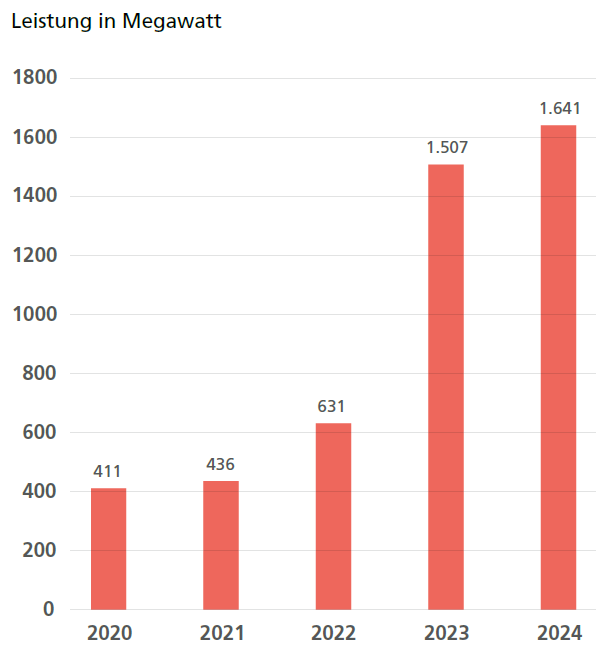

Zubau Photovoltaik in Niedersachsen

Bildrechte: StK

Bildrechte: StKQuelle: Markstammdatenregister (MaStR) stiegen. Durch

Die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen treiben die Energiewende gerade im Solarbereich deutlich voran: Mehr als 134.000 PV-Anlagen auf Gebäuden und auf Freiflächen wurden allein 2024 neu in Betrieb genommen – mit einer Leistung von knapp 1,65 GW. Bereits 2023 wurden rund 1,5 GW installiert – eine enorme Leistung, die theoretisch bis zu 900.000 Haushalte versorgen kann.

Auch die Photovoltaik-Offensive der Landesregierung kommt voran. Stück für Stück sollen alle geeigneten Dächer von Landesliegenschaften mit PV-Anlagen ausgestattet werden. Insgesamt waren Ende 2024 mehr als 531.000 Solaranlagen in Niedersachsen in Betrieb, mit einer Leistung von nun 8,83 GW. Ende des Jahres 2022 lag die Leistung noch bei rund 5,6 GW. Somit ist in den vergangenen beiden Jahren über ein Drittel der Leistung neu hinzugekommen. Bis 2035 sollen in Niedersachsen 65 GW Photovoltaik installiert werden – ein ambitioniertes, aber erreichbares Ziel.

Auch in anderen Bereichen soll die CO2-Reduktion engagiert weiterverfolgt werden: Im Schulterschluss mit Energieversorgern, Kommunen und Bürgern wird die Wärmeplanung in den Kommunen vorangetrieben. Die Wärmewende ist gestartet. Fast alle nach dem Niedersächsischen Klimagesetz (NKlimaG) verpflichteten Mittel- und Oberzentren sind bereits intensiv in die Kommunale Wärmeplanung eingestiegen. Durch die geplante Novelle des NKlimaG soll die Wärmewende jetzt flächendeckend angestoßen werden. Es gilt, nutzbare CO2-freie Wärmequellen vor Ort zu identifizieren und, wo nötig, bestehende zu dekarbonisieren. Dabei sollen soziale Aspekte besonders im ländlichen Raum berücksichtigt werden.

Zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft gehören verlässliche Energiepreise. Die Energiekosten in Deutschland sind im internationalen Vergleich zu hoch. Es ist gut und richtig, dass die zukünftige Bundesregierung die Strompreise mindestens um fünf Cent pro Kilowattstunde senken will. Langfristiges Ziel muss es sein, die Kosten des nötigen Netzausbaus zu deckeln beziehungsweise den Ausbau der Netze als öffentliche Infrastruktur aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren und dadurch die Belastung der Strompreise durch die Netzentgelte zu reduzieren. Davon profitiert die Wirtschaft genauso wie die privaten Haushalte.

So sehr sich Niedersachsen auch anstrengt, der Klimawandel ist bereits real und spürbar, deshalb werden vielerorts Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung ergriffen. Steigende Temperaturen führen zu mehr Verdunstung. Schon jetzt gibt es längere Hitzewellen und Dürrephasen sowie zunehmende Starkregenereignisse und Überschwemmungen. Das Weihnachtshochwasser 2023/24 hat gezeigt, dass sich die bisherigen Anstrengungen gelohnt haben, weitere Maßnahmen aber notwendig sind.

Die Landesregierung hat hier nicht nur schnell und unbürokratisch Hilfe geleistet, sondern mit zusätzlichen Mitteln für Deichbau und Hochwasserschutz und dem Aufbau regionaler Hochwasserpartnerschaften auch die Weichen für besseren Hochwasserschutz gestellt.

Die Mittel für den Küsten- und Deichschutz wurden 2024 von 61,6 Millionen auf rund 80 Millionen Euro 2024 erhöht. Über den Haushalt 2025 fließen bis 2048 insgesamt 254 Millionen Euro zusätzlich ins Sondervermögen Hochwasserschutz. Damit konnte als erster Schritt ein neues großes Hochwasserrückhaltebecken bei Seesen finanziert werden. Auch Flächenkäufe für Rückdeichungsmaßnahmen – etwa an der Elbe, in der Vitico (bei Radegast) und in Gorleben – wurden ausgeweitet.

Die Kommunale Umwelt-Aktion und das Umweltministerium haben im Juni 2024 den Praxisleitfaden „Kommunale Starkregenvorsorge in Niedersachsen“ veröffentlicht. Seit November 2024 stellt die Landesregierung für alle Kommunen und Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen Starkregenhinweiskarten bereit und fördert zudem die Erstellung von Kommunalen Starkregen-Vorsorgekonzepten.

Mit dem Erlass zur mengenmäßigen Bewirtschaftung des Grundwassers gibt das Land seit April 2024 einen Bewirtschaftungsrahmen vor, der dem Erhalt des guten mengenmäßigen Zustands der Grundwasserressourcen in Niedersachsen dient. Künftige Auswirkungen des Klimawandels werden dabei vorausschauend berücksichtigt.

Mit dem Masterplan Wasser erarbeitet Niedersachsen derzeit ein strategisches Konzept, das auf einen integrativen und nachhaltigen Umgang mit der lebenswichtigen Ressource Wasser ausgerichtet ist. Spätestens im Herbst 2025 soll zudem der Entwurf zur Änderung des Wassergesetzes vorgelegt werden, auf dessen Grundlage Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser weiter beschleunigt und erleichtert werden können.

Halbzeitbilanz: Themenübersicht

Niedersachsen zukunftsfest und solidarisch gestalten – Welche Themen uns dabei besonders wichtig sind und welche Schwerpunkte wir setzen, erfahren Sie hier im Überblick:

Bildrechte

Bildrechte

Bildrechte

Bildrechte english

english français

français español

español nederlands

nederlands plattdüütsch

plattdüütsch русский

русский polski

polski 中文

中文 日本語

日本語