Von der Weimarer Republik zur Gegenwart

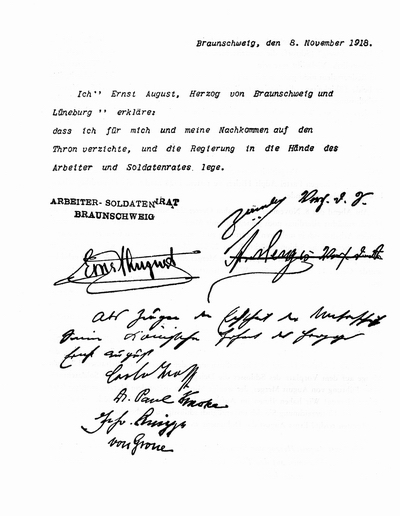

Den Zusammenbruch des Kaiserreiches überlebten die niedersächsischen Traditionsländer in ihrer äußeren Gestalt. Die Revolution hatte zwar die Fürsten vertrieben, aber als Reichsländer bzw. als Freistaaten bestanden Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe weiter. Hannover blieb Provinz Preußens. Die großen Probleme der Weimarer Zeit lasteten auch auf dem nordwestdeutschen Raum: Arbeitslosigkeit, Inflation, Strukturkrise der Landwirtschaft. Verschärft wurde die Situation in verschiedenen Landschaften durch spezielle Probleme, z. B. die reichsweite Überproduktion von Kali oder die geringe Rentabilität der Viehzucht in den Marschländern, z. T. wegen hoher Einfuhrzölle, welche eine starke ostelbische Lobby im Reiche durchzusetzen vermochte.

Der Aufstieg der NSDAP erschien auch im Niedersächsischen unaufhaltsam. Diese Partei konnte seit 1929 ihren Stimmenanteil wie im Reich so auch in den nordwestdeutschen Landtagswahlen erheblich steigern. Indem sie nicht nur zu den Wahlkämpfen, sondern nahezu permanent zu Kundgebungen und Aktionen aufrief, gelang es ihr, den Eindruck einer "Bewegung" nationalen Aufbruchs vorzutäuschen. Ende Mai 1932 konnte die Partei in Oldenburg sogar die Regierung bilden, konnte einen Vorgeschmack dessen geben, was später folgen und verschärft werden sollte: Ausschaltung des Landtages, Knebelung der Presse, Einsetzen des Staatsapparats zur Propaganda. Doch alles war nur in Ansätzen entwickelt – noch konnte etwa das Reichsgericht ein Verbot sozialdemokratischer Zeitungen rückgängig machen –, aber jeder vermochte zu sehen, wohin der Weg führen mußte. Die oldenburgische Regierung hatte nach fünfmonatiger Amtszeit eine indirekte Prüfung in der Reichstagswahl vom November 1932 zu bestehen, dem einzig demokratischen Test dem sich die nationalsozialistische Gewaltherrschaft unterzog. Dabei mußte die Partei einen Stimmenrückgang von fast 10 Prozent hinnehmen. Die Bewertung dieses Rückganges wird zwischen einem "nur" und einem "immerhin" schwanken. Auf jeden Fall zeigt dieses Ergebnis, daß der NSDAP eine große Zahl von Proteststimmen zugefallen war; zum Teil wachten die Menschen auf, als sie die Folgen einer solchen Wahlentscheidung sahen.

Blut-und-Boden-Mystik und Rassenkult standen hinter der nationalsozialistischen Kultivierung einer Sachsenideologie. Bei Verden ließ man Findlinge von jeder Gemeinde aus niedersächsischen Gauen heranschaffen, den Sachsenhain zur Erinnerung an das sogenannte Verdener Blutbad Karls des Großen errichten, feierte das Reichserntedankfest auf dem Bückeberg bei Hameln als Inszenierung faschistischen Gedankenguts. Mit dieser Sachsenideologie hängt zusammen, daß in Celle das Reichserbhofgericht geschaffen, daß zur Reichsbauernstadt ausgerechnet Goslar gewählt wurde.

Hinter der ideologischen Fassade eines bodenverwurzelten sächsischen Bauernstammes setzten die Nationalsozialisten mit teilweise planwirtschaftlichen Methoden die Industrialisierung des Agrarstaates fort. Die Reichswerke (Hermann Göring Werke) um Salzgitter entstanden, in Wolfsburg wurde das Volkswagenwerk errichtet.

Nach der sogenannten Machtergreifung waren die Nationalsozialisten den Weg, dessen Richtung sie in Oldenburg schon markiert hatten, weitergegangen. Die Erfahrungen der vielen Wahlkämpfe der Weimarer Zeit hatten ihnen gezeigt, welche Kreise ihre Agitation am wenigsten beeindrucken konnte: die Arbeiterschaft und die in der Diaspora lebenden Katholiken. Gegen diese Menschen richtete sich vor allen Dingen ihre auf Einschüchterung bedachte Willkürherrschaft. Konzentrationslager entstanden, allein 15 Emsland Lager wurden für politische Häftlinge und Kriegsgefangene eingerichtet, aber selbst das berüchtigte Esterwegen wurde an Grauen, an schrecklicher Berühmtheit übertroffen von dem 1943 als Sammellager für Juden aus den besetzten Gebieten errichtete Bergen Belsen.

Am Ende der nationalsozialistischen Zeit lag das Land in Trümmern. Die Bombennächte des Weltkrieges hatten seit 1943 die Städte Braunschweig, Emden, Hannover, Hildesheim, Osnabrück und Wilhelmshaven am schwersten getroffen. Über 50 Prozent der Wohnungen, in Emden gar 74 Prozent waren zerstört, die Altstädte von Hildesheim, Osnabrück, Braunschweig und Hannover mit ihren unersetzlichen Bauwerken in Flammen aufgegangen.

Nachdem die Wehrmacht am 4. Mai 1945 an der britischen Front kapituliert hatte, stellten Offiziere der Besatzungsmacht im staatsrechtlichen Niemandsland die Weichen. In der britischen Zone wurde der Staat Preußen für nicht existent erklärt, die alten Länder wiederhergestellt. In dem Ende 1945 gebildeten "Gebietsrat Niedersachsen", dem Funktionen der früheren obersten Reichsbehörden unter der Kontrolle der Besatzungsmacht übertragen worden waren, erscheint der Sozialdemokrat Hinrich Wilhelm Kopf, der spätere Ministerpräsident als der führende Mann. Seinem Geschick vor allem war es zu verdanken, daß aus den 16 Plänen zur Neugestaltung des Raumes, begleitet von einem schwierigen Meinungsbildungsprozeß, sich trotz aller regionaler Widerstände das spätere Bundesland Niedersachsen herausbildete, ins Leben gerufen durch die Verordnung Nr. 55 der britischen Militärregierung vom 8. November 1946.

Der Gedanke zur Bildung eines Landes Niedersachsen kam nicht unvorbereitet. (An Traditionen des niedersächsischen Reichskreises und an die während des an Plänen reichen Wiener Kongresses kurzfristig erwogene Neubildung eines niedersächsischen Königreiches ist hier zu erinnern.) Obwohl die politischen Strukturen im 19. Jahrhundert noch in bereinigter Form bestehenblieben, war die Entwicklung zu überstaatlicher Raumerfahrung unabweisbar. Die Bildung des Landes Niedersachsen war zu guten Teilen im 19. Jahrhundert durch die Entwicklung von Verkehrsverbindungen vorbereitet. Das im Spätmittelalter weitgehend festgelegte Wegenetz wurde durch den Chausseebau des 18. Jahrhunderts (erstmals in Niedersachsen 1763 Göttingen und Hannover verbindend) verbessert, aber nicht so entscheidend verändert wie dann im 19. Jahrhundert Eisenbahnlinien entstanden.

1838 wurde als erste Staatsbahn Deutschlands die Strecke Braunschweig-Wolfenbüttel erbaut –, die zwar rechtlich den jeweiligen Staaten unterstanden – so gab es eine eigene oldenburgische Bahnverwaltung –, aber in ihrer Streckenführung über die territorialen Grenzen notwendigerweise hinauswiesen. Trotz hannoverscher Widerstände gewann 1867 Oldenburg über die Linie Bremen-Wilhelmshaven Anschluß an das Schienennetz. Seit Ende des Jahrhunderts machten sich auch in den Kanalbauten großräumig denkende Wirtschaftskräfte bemerkbar. Ab 1855 entstand der Hunte Ems Kanal, Vorläufer des 1922 verbreiterten Küstenkanals. Von 1880 bis 1887 wurde der Dollart und Jadebusen verbindende Ems Jade Kanal erbaut, seit 1899 war der Dortmund-Ems Kanal in Betrieb, der Mittellandkanal schließlich (1911–1938) stellte den südnördlich gerichteten Flußläufen die verbindende, dringend erforderliche West Ost Verbindung zur Seite.

Verflechtungen in Wirtschaft und Verkehr stehen hinter Neuordnungsplänen, die unter dem Stichwort "Reichsreform" während der Weimarer Republik erwogen wurden. Schon der Verfassungsentwurf von Hugo Preuß hatte 1919 die Bildung eines Schleswig-Holstein einschließenden nordwestdeutschen Staates "Niedersachsen" vorgesehen, und entsprechende Gedanken verbanden sich immer mit Neuordnungsplänen der Folgezeit, die neben den nicht zu unterschätzenden Wünschen der Wirtschaft von zwei Motiven geprägt waren, nämlich einmal das territoriale Übergewicht Preußens angemessen zu reduzieren, um eine annähernde Gleichheit der Länder des Deutschen Reiches zu erzielen und zum zweiten, aus welfischen Traditionen stammend, das Bemühen um eine eigenständige, von Preußen unabhängige Staatlichkeit. (Ein Volksbegehren zur Bildung eines eigenen Hannoverschen Staates scheiterte 1924, nicht zuletzt wegen der ablehnenden Haltung der in Preußen regierenden SPD.)

Von daher ist verständlich, daß im ehemaligen Königreich Hannover der Schwerpunkt der Niedersachsen-Bestrebungen lag. Der 1835 unter programmatischem Namen gegründete Historische Verein von Niedersachsen hatte in diesem Raum ebenso die meisten Mitglieder wie der Niedersächsische Heimatbund von 1901, der z. B. im Oldenburgischen kaum Anklang fand.

Die Nationalsozialisten hatten bei aller Sachsenideologie nichts für eine entsprechende Raumgliederung getan. Sie schufen ein Organisationswirrwarr mit dem erwünschten Ergebnis, daß die alten, gewachsenen Ordnungen auf reine Verwaltungstätigkeiten beschränkt wurden, die politischen Entscheidungen aber bei den Gauleitern in den drei neugeschaffenen (an die Reichstagswahlkreise angelehnten) Parteigauen Weser Ems, Südhannover-Braunschweig und Osthannover lagen.

Als am 20. April 1947 der von der Militärregierung eingesetzte Landtag durch eine frei gewählte Volksvertretung abgelöst wurde, war der Aufbau des Parteiwesens noch nicht abgeschlossen. Am schnellsten hatte sich die SPD konsolidiert, deren Parteizentrum unter Kurt Schumacher in enger Beziehung zum Londoner Exilvorstand der Partei in Hannover lag. Die CDU stand vor größeren Problemen. Das Zentrum einerseits (erst mit der Landtagswahl von 1955 aus der niedersächsischen Politik ausscheidend) und DP (Deutsche Partei) sowie BHE (Bund der Heimatlosen und Entrechteten) andererseits begrenzten ihre Wählerschichten. Als 1963 die genannten Parteien nicht mehr zur Landtagswahl antraten, hatte die CDU die Zahl ihrer Landtagssitze seit 1947 von 30 auf 62 verdoppeln können.

Der Aufbau der Demokratie in Niedersachsen – am 13. April 1951 war die vorläufige niedersächsische Verfassung in Kraft getreten – war von dem großen Problem der Integration der Flüchtlinge begleitet. Im Jahre 1951 bildeten Vertriebene und Flüchtlinge 30 Prozent der niedersächsischen Bevölkerung; sie hatten vielfach schlimme Zeiten hinter sich, mußten zunächst zumeist in Lagern und Baracken leben, die Spannungen mit der einheimischen Bevölkerung waren anfangs beträchtlich. Daß dennoch die Integration gelang, spiegelt sich im Niedergang jener Partei wider, die zunächst als BHE und später als Gesamtdeutsche Partei sich den Anliegen der Flüchtlinge verschrieben hatte, die 1951 fast 15 Prozent der Stimmen gewinnen konnte, aber seit 1963 nicht mehr im Landtag vertreten war. Diese Integration stellt wohl die bedeutendste historische Leistung der niedersächsischen Zeitgeschichte dar, sie ist ein Zeichen für die Stabilität des 1946 geschaffenen demokratischen Gemeinwesens.

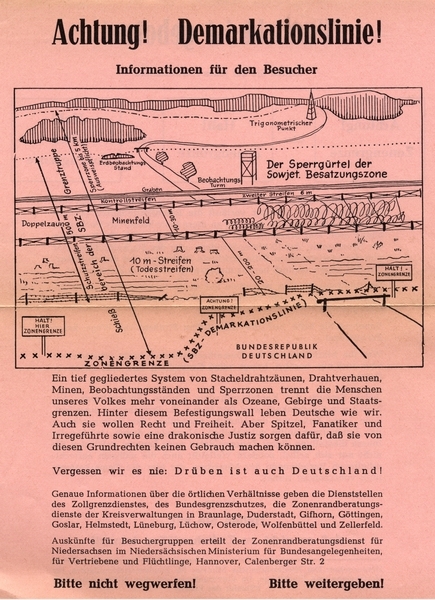

Als am 9. November 1989 die innerdeutsche Grenze zunächst geöffnet wurde und schließlich fiel, war zugleich ein schlimmes Kapitel der niedersächsischen Geschichte abgeschlossen. Diese im Bereich des Landes 549 km lange Grenze war im Londoner Protokoll vom 12. September 1944 über die Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen festgelegt und dann auf der Potsdamer Konferenz Ende Juli 1945 ergänzt und modifiziert worden. Die Demarkationslinie sollte im wesentlichen den alten Territorial bzw. Provinzialgrenzen – für Niedersachsen also denen zu Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen Anhalt und Thüringen – folgen, wobei nur das rechtselbische hannoversche Amt Neuhaus gegen das mecklenburgische Gebiet Kaltenhof westlich der Elbe und der östliche Teil des braunschweigischen Kreises Blankenburg im Zuge einer Grenzrevision ausgetauscht wurden. In der unmittelbaren Nachkriegszeit hatte diese Demarkationslinie noch keinen ausgesprochenen Grenzcharakter; sie verlor ihr Durchlässigkeit im Sommer 1952, als die DDR mit einem 1,20 m hohen Stacheldrahtzaun, dem ein 500 m breiter Schutzstreifen vorgelagert wurde, ihre Staatsgrenze sicherte, diese Grenze 1961 im Zusammenhang mit der Errichtung der Berliner Mauer mit höherem Stacheldrahtzaun, verminten Zwischenräumen weiter verstärkte, diese Grenzbefestigungen seit 1966 bis zum Beginn der siebziger Jahre mit Erdbunkern, Plastikminen und einem 3–4 m hohen Doppelzaun sowie an besonderen Abschnitten mit Elektrozäunen, Signal und Hundelaufanlagen zum sogenannten antifaschistischen Schutzwall ausgestaltete.

Die Grenze riß kulturell gewachsene Räume auseinander wie das Eichsfeld, das Blankenburger Land im Harz, sie trennte, um kleine Beispiele zu wählen, seit Jahrhunderten zusammengewachsene Nachbardörfer wie Zicherie und Böckwitz, sie schnitt Duderstadt von seiner Wasserversorgung ab. Viel schlimmer aber war, viel grundsätzlicher: Seit dem Mittelalter war die Elbe nie Grenzstrom, sondern Lebensader Sachsens gewesen. Das heutige Niedersachsen war schon im Mittelalter Brückenlandschaft des niederrheinisch westfälischen Handels mit dem Ostseeraum geworden. Die sogenannte Zonengrenze verkürzte entscheidend historisch entwickelte Lebensgesetze unseres Raumes. Das wird in den Standortproblemen, konkret welche die städtischen Verdichtungsräume in Lüneburg, Wolfsburg, Braunschweig, Hildesheim und Göttingen hatten, die das niedersächsische Zonenrandgebiet als ein vielseitig strukturiertes Wirtschaftsgebiet erkennen lassen, das mit den generellen Problemen (Zonenrandgebiete sind normalerweise Abwanderungsgebiete, schwach an expandierenden Industrien) unter großen Mühen fertig werden mußte.

Die Zonengrenze hatte nicht nur Auswirkungen auf das östliche und südliche Niedersachsen, sie wirkte sich auf den Wirtschaftsraum des gesamten Landes aus, sie betraf nicht nur das Braunkohlerevier östlich des Elm, das seit 1873 ein Zentrum des braunschweigischen Kohlebergbaus geworden war, sondern die gesamte Wirtschaft des Landes. Der Mittellandkanal konnte seinem Namen nicht mehr gerecht werden, die Eisenbahnverbindung Köln Hannover Leipzig war als Ost West Verbindung entwertet, und die Autobahn Hannover Berlin verengte sich durch den Grenzübergang Helmstedt/Marienborn in ihrer Funktion.

Die Gegenwart zeigt: Ein Mehr an Pflichten wird Land und Leuten auch in Niedersachsen durch Deutschlands Einheit abgefordert; die Geschichte aber lehrt, weiter zu blicken und die Chancen, welche die Einheit in der Zukunft für das Land bietet, zu erkennen.

Ernst Schubert

Ernst Schubert

1941–2006

Direktor des Instituts für Historische Landesforschung an der Universität Göttingen

Vorsitzender der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen

Ein Verzeichnis sämtlicher Veröffentlichungen von Ernst Schubert ist erschienen in:

Herrschaftspraxis und soziale Ordnungen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Ernst Schubert zum Gedenken. Herausgegeben von Peter Aufgebauer und Christine van den Heuvel unter Mitarbeit von Brage Bei der Wieden, Sabine Graf und Gerhard Streich,

Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung 2006, S. 575–591.

english

english français

français español

español nederlands

nederlands plattdüütsch

plattdüütsch русский

русский polski

polski 中文

中文 日本語

日本語